?(王進文 劉靜 董洪喆)“抗戰時期,情報人員突破封鎖傳遞重要軍情,當地群眾冒死掩護地下工作者。”日前,在東海縣開展的“紅領巾尋訪偉大的抗戰精神”活動現場,“港城紅色印記”宣講團成員、退役軍人樊振給孩子們動情地講述那些鐫刻在蘇魯交通線上的紅色記憶。孩子們凝神聆聽,仿佛穿越時空,觸摸到那段用信仰與鮮血鑄就的英雄史詩。每一個烈士名字背后,都是一盞穿透黑暗的明燈,照亮著新時代奮進者的前行之路。

歷史長河中,有些記憶永不褪色,有些精神永存心間。這些深植于港城人民心中的紅色印記,正通過一代代人的講述,在新時代煥發勃勃生機。

民間守護

記憶薪火相傳

在連云港這座城市,紅色故事的傳承始于最樸素的民間自覺。那些未曾被歷史濃墨重彩書寫的普通人,用一生的堅守,讓紅色基因在街巷里弄間自然流淌。

“1938年5月20日起,侵華日軍飛機多次轟炸灌云縣板浦……”在海州區民主路德平書店,83歲的封其燦聲音鏗鏘有力,為大家講述著“板中二女杰”的故事。老人目光炯炯,仿佛穿越到了那個烽火連天的歲月。

封其燦是灌云人,1978年調至灌云縣板浦中學(現為江蘇省板浦高級中學)任教。1991年,學校修建“板中二女杰”雙人塑像的那天,他佇立在雕像前,看著基座上鐫刻的事跡,心中涌起難以平息的浪潮。

“從小就聽老人講這些故事,那一刻,我萌生了一個強烈的愿望——要把家鄉的紅色故事講給更多人聽。”

為此,封其燦開始了漫長而細致的考證工作。從學校校史到地方檔案,從當事人回憶到相關文獻記載,他不放過任何蛛絲馬跡,力求還原最真實的歷史。每次宣講前,他都會精心準備,反復打磨講稿,只為讓聽眾感受到那一段段歷史的溫度與力量。

在海州區新浦街道龍苑社區,82歲的朱萬成也用自己的方式搭建歷史與現實的橋梁。他從小聽父母講述為戰士送草鞋、替傷員傳口信的故事,這些經歷在他心中種下了紅色的種子。退休后,朱萬成走訪了連云港地區抗戰遺址、革命紀念館,整理收集連云港抗戰的故事,講給身邊的人聽。

“社區里像朱老這樣的老人很多,我們為他們打造了宣講平臺。”龍苑社區黨委書記閆玉梅介紹。在活動室、小區長廊、公園草坪上舉辦的紅色宣講活動中,紅色故事不再遙遠,而是通過一代代的講述,與當代生活緊密相連。令人欣喜的是,居民從被動傾聽逐漸轉為主動參與,形成“一人講、眾人憶”的社區紅色文化氛圍。

這些普通人的堅持,構成了紅色基因傳承最堅實的基礎。他們沒有豪言壯語,卻用最持久的方式守護著民族的集體記憶。

多元表達

創新敘事喚醒歷史

當紅色故事遇上年輕一代的表達方式,歷史的厚重與時代的鮮活碰撞出奇妙的火花。

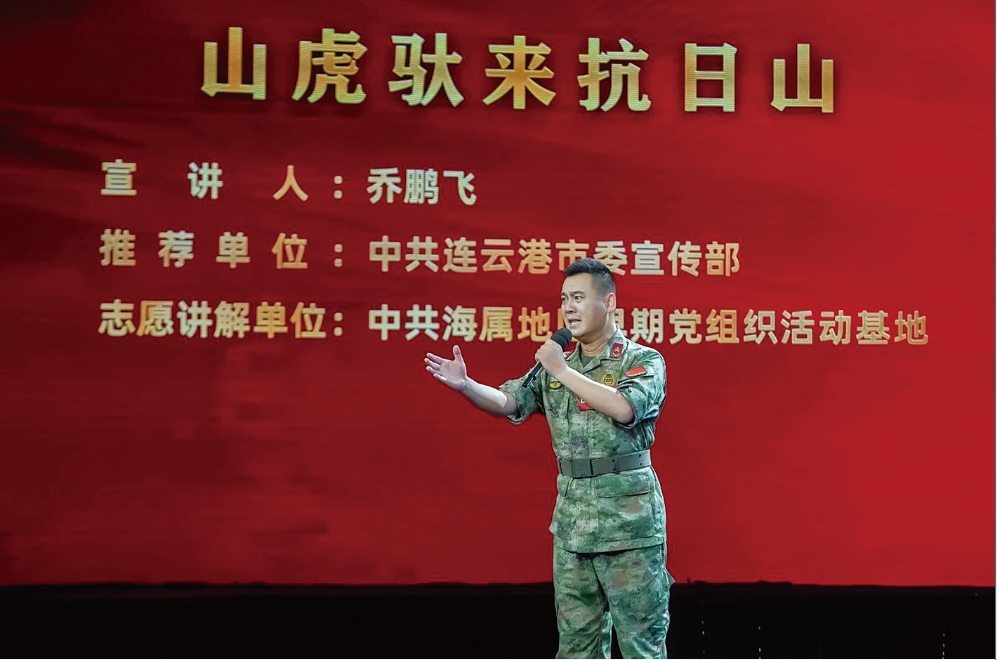

在江蘇省第七屆紅色故事宣講大賽決賽舞臺上,中共海屬地區早期黨組織活動基地志愿講解員喬鵬飛以沉浸式講述,揭開抗日山烈士陵園修建的動人往事:“硝煙彌漫的抗戰歲月里,一步一臺階,步步生死劫。如今,站在抗日山頂放眼望去,不遠處,海濱新城拔地而起。烈士們用生命守護的這片土地,正煥發勃勃生機。”

今年是喬鵬飛第二次參加省紅色故事宣講比賽。這個舞臺讓他結識良師益友,也讓他讀懂紅色宣講者的使命擔當。喬鵬飛是退役軍人,在部隊時他是文藝兵,用歌聲與歡笑為戰友傳遞溫暖;轉業后,他把舞臺經驗巧妙融入宣講中。

“從聚光燈下的文藝舞臺,到莊嚴肅穆的宣講臺,變的是時間空間,不變的是赤誠初心。”喬鵬飛說。那些鐫刻在歷史長河中的革命先驅,留下的不僅是值得傳頌的革命史詩,更是需要用生命守護的精神火種。

獲評省“金牌講解員”后,喬鵬飛有了更多創新想法。打快板、演小品都是他的強項,他計劃用更豐富的藝術形式創作作品,講好連云港抗戰故事。喬鵬飛說:“講好紅色故事,賡續精神血脈。在這條路上,我將永遠保持沖鋒的姿態。”

今年,我市文化館開展的柚子姐姐“星火兒童團”紅色故事匯,以紅色連環畫為載體,集合“一本書、一封信、一個故事、一段視頻、一場講座”,打造多元紅色文化盛宴。活動包括1000冊革命題材連環畫巡展、30個星火兒童團小講師紅色故事宣講、10段紅色故事視頻展播、少兒紅色書信征集以及抗戰老兵及革命后代講座。

這些活動走進全市中小學、社區、幼兒園,為青少年搭建多元認知渠道,讓他們真切感受紅色文化魅力。從而樹立正確的價值觀和歷史觀,為在新時代傳承紅色基因、為民族復興奮勇前行積蓄磅礴力量。

深度挖掘

紅色記憶的守護與延續

歷史的長河中,總有一些細節被歲月塵封,而新聞工作者就像打撈歷史碎片的潛水者,用專業與執著,讓那些即將被遺忘的紅色記憶煥發生機,構成完整的精神圖譜。

“相信大家都知道,贛榆有座抗日山烈士陵園,安葬著1800多位烈士,塔碑上銘刻著3576位烈士英名。但大家一定沒見過這兩張照片。”2021年,站在江蘇省好記者講好故事的舞臺上,連云港日報社記者張晨晨深情地講述著。

2015年,張晨晨在采寫抗日山“抗日烈士紀念塔”建設追憶文稿時,輾轉聯系到了當時主抓紀念塔建造的工程負責人柴川若的兒子柴大勇。雖然當時柴大勇在國外探親,但他很樂于接受采訪,并欣然提供了兩幅絕版照片。柴大勇說:照片是父親珍藏的原件,背后有落款,從未公開過。此刻交您公之于眾!

照片背后是這么一個故事:當年,八路軍和民工們一起修筑紀念碑,可仍要提防敵人侵擾。有一次,敵人重兵偷襲,在附近土丘上架起重機槍,向山頂掃射。戰士們在槍林彈雨中掩護民工且戰且退,鮮血四濺。竣工那刻,他們用木樁架起一面風幡,上書:踏著先烈血跡前進!他們攢聚在紀念塔下,面目雖模糊,但每個人都高揚右臂,高聲疾呼:打 倒日本帝國主義!

張晨晨在抗戰勝利70周年時獨家獲取這組抗日山原始照片,最終促成了照片所有人捐贈給抗日山革命烈士紀念館的義舉。記者為此策劃撰寫的論文,還獲得了江蘇省報紙副刊好作品論文類一等獎。這是一個動人的循環:記者挖掘故事,故事感動受眾,受眾參與保護歷史,歷史滋養更多故事。

這樣的挖掘故事,在連云港日報社的采編史上不斷上演。為“青口十八勇士”尋親、開辟專欄解密連云港地區抗戰史……如今,連云港日報社年輕記者們接過前輩的采訪本,用筆、用鏡頭繼續著紅色歷史的挖掘與傳播。他們知道,每一個被重新發現的故事,每一個被補充完整的細節,都是對紅色基因最堅實的守護,讓這筆精神財富在時代的敘事中,不斷延續、煥新綻放。

這些藏在街巷里弄的講述、躍動在創新舞臺的表達、沉淀于文字鏡頭的挖掘,讓英雄壯歌不再是書本里遙遠的鉛字,而是能觸摸、能共鳴、能傳遞的精神力量。它們像一粒粒飽滿的種子,在一代代人心中生根發芽,成為支撐我們奮勇前行的精神脊梁。

總值班: 曹銀生 編輯: 賈元元

來源: 連云港發布