【連網】在江蘇省,生活垃圾從過去的“一包扔”,到現在普遍實行“三分法”,再到南京、蘇州率先推行“四分法”……垃圾分類要求不斷細化。與“三分法”相比,“四分法”單分出廚余垃圾這一類。我國廚余垃圾年產生量約1億噸,占城市垃圾總量的近一半。記者采訪發現,推進廚余垃圾單獨分類,會給居民生活增加“麻煩”,但解決好這一“關鍵小事”,無疑將創造巨大的生態效益。

生活垃圾廚余占半

【場景】 6月18日,蘇州三元四村小區。早上8點半,環衛工曹國成開著一輛白色廚余垃圾收集車進入小區,清空小區15個垃圾亭里的廚余垃圾桶,共收到100多包廚余垃圾。“我專門負責附近幾個小區,大多數居民垃圾分得挺準的,一袋一袋都扎好,湯湯水水也弄干凈了,有少數人不注意的,會在剩飯剩菜里混入餐巾紙之類的。我運回去還要再分揀一下。下午3點多,我會再來收一趟。”曹國成說。

南京市城管局環衛處測算,目前南京城鄉每日處理約8500噸垃圾,其中一半是家庭產生的廚余垃圾,遠超餐飲單位制造的餐廚廢棄物(即泔水),它不像餐廚廢棄物那樣來源單一,分類收集更為困難。

“垃圾分類做得好,分門別類要牢記:殘羹剩飯瓜果皮,菜葉內臟進灰桶;玻璃金屬可樂瓶,紙盒塑料進綠桶……”蘇州市環衛部門制作生活垃圾分類“七字決”,引導居民主動參與并學會垃圾分類。“三元四村小區1100多戶居民,其中四成注冊參與垃圾分類,但實際參與的比例還要低一些。”姑蘇區環衛所分類科科長張琦茹說,垃圾分類勢在必行,大家對此已達成共識,但很多人還沒有真正踏出參與的這一步。

舉手之勞關鍵在人

【場景】 6月14日,記者走進位于南京棲霞區的志達環保科技公司,打開南京市垃圾分類大數據系統平臺“慧系統”,一頁頁實時數據就跳了出來:雨花苑馬青祥、閱城國際吳春娥、雙龍嘉苑潘磊、五礦九璽臺花園梁匯清……他們都是剛投放過廚余垃圾并獲得相應積分的住戶。一張曲線圖和圓餅圖給出當天的數據匯總:截至11點10分,志達在南京回收廚余垃圾33352.61公斤,占上午垃圾總回收量的62%,比其他4種分類統計的可回收、有害、低附加值和大件垃圾全部加起來還要多。

志達環保在南京深耕5年,發展會員28萬戶,一戶一張積分卡,居民參與垃圾分類投放就能獲得積分,用積分可兌換各種商品和服務。不同于可回收垃圾換到的藍積分,廚余垃圾換來的是綠積分,其背后是政府的獎勵、引導和托底。居民可用綠積分購買磨刀、換紗窗等服務。

引導千家萬戶參與廚余垃圾分類特別不容易,志達總經理朱星龍表示,“一定要讓百姓參與進來,讓舉手之勞變成習慣。”

志達在居民小區實行定時定點廚余垃圾分類收集,要求居民在投送廚余垃圾時,要自己把袋子打開將垃圾倒進綠桶,再把用過的塑料袋投入旁邊的灰桶。“如果不這樣做,廚余廠在處理之前還要有個破袋程序,我們每天收集7萬戶居民的廚余垃圾,需要200人來破袋,效率和性價比都太低。”朱星龍說。

從末端處置能力看,南京現有廚余垃圾處理能力比較欠缺。南京市城管局環衛處處長歐陽育楠介紹,該市正在建設江北廢棄物綜合處置中心一期工程,建成后每天能處理餐廚廢棄物400噸、廚余垃圾200噸,在建的溧水餐廚垃圾處理廠和高淳餐廚垃圾協同處理項目,也各有50噸/日的處理能力。

循環利用變廢為寶

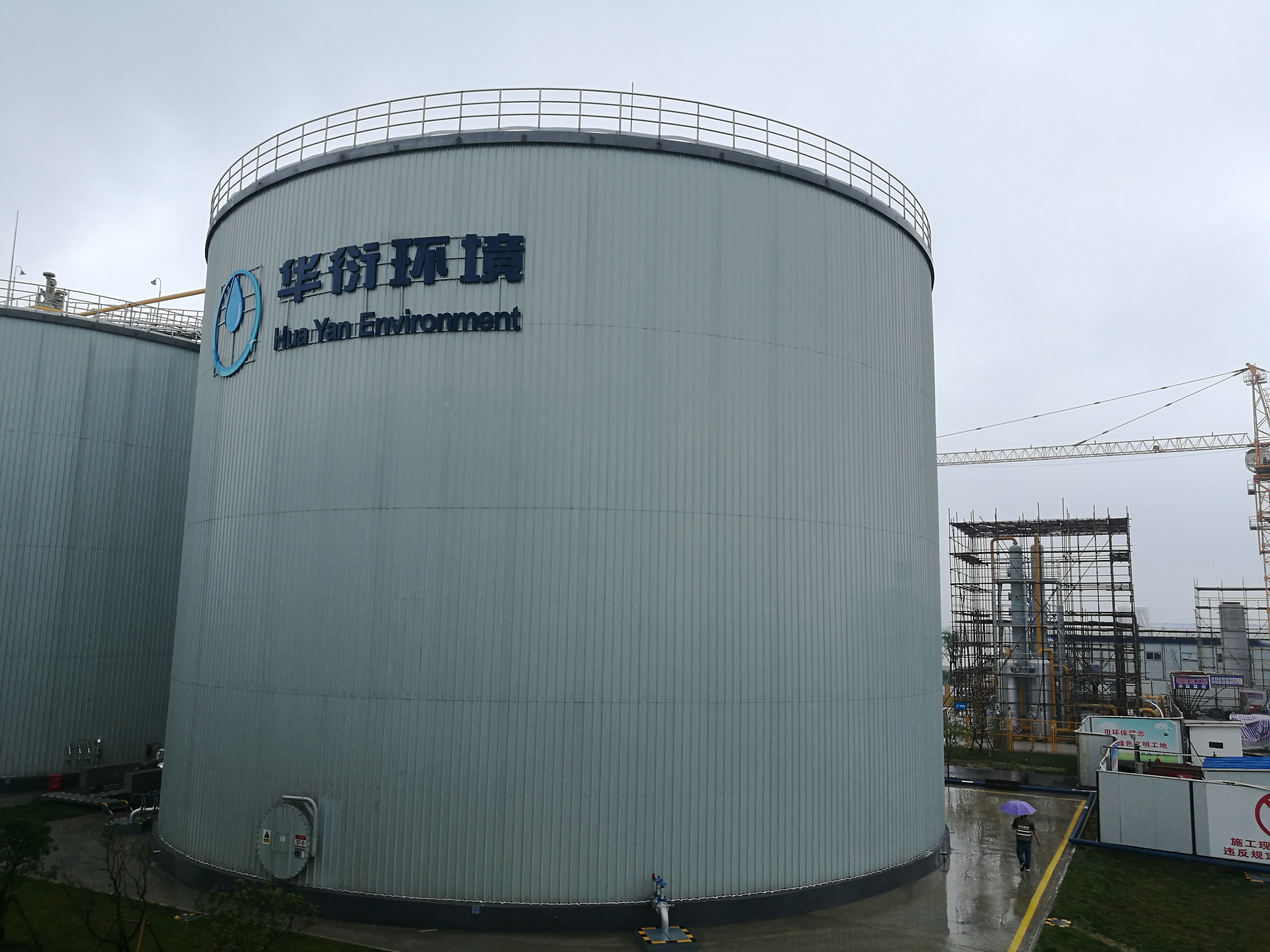

【場景】 6月18日,蘇州工業園區循環經濟產業園。在華衍環境產業發展(蘇州)有限公司的一間辦公室里,5名垃圾收運車駕駛員圍坐在一起,接受出車前的安全教育。公司總經理黃堅告訴記者:“上午組每天早上4點出車,下午組12點出車。到了公司先簽到,再檢查車輛,把收運線路熟悉一遍,特別要注意新增收運點。每車一人,收運一體。垃圾桶上有芯片,車上有讀卡器,收運的同時完成讀卡稱重。垃圾車沿途收了哪一家、收到幾桶,在后臺系統里全都一目了然。”

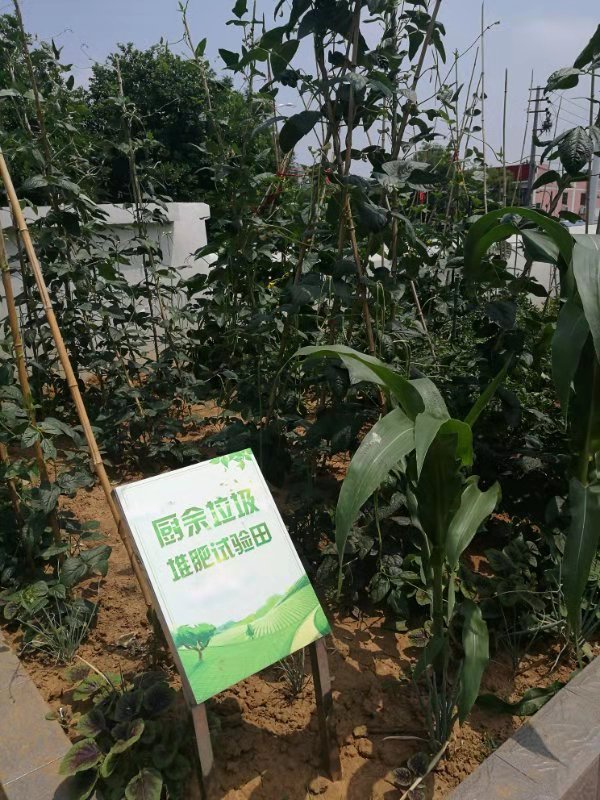

智能化收運系統、歐洲先進工藝、無異味達標排放、多種廢棄物資源再利用……華衍環境推出的“有機廢棄物處理項目”,幾乎就是餐廚廢棄物處理廠最理想的模樣。黃堅介紹說,項目一期工程將于10月建成,但去年11月已開始進料試生產,以減輕園區有機垃圾收運處壓力。“接收的有機垃圾量從0噸至150噸,我們只用了一個月。餐廚廢棄物、廚余垃圾、農貿市場易腐垃圾、過期食品、海關罰沒食品……統統運到我們這里,通過厭氧發酵,產生沼氣和沼渣。沼氣提純后可供居民使用,沼渣加上綠化垃圾的樹葉樹干等,可以做成生物質的土壤改良產品。”

華衍環境所在的循環經濟產業園,有垃圾轉運站、污水處理廠、污泥干化廠等數家企業,構建起循環高效的城市固廢處理模式。

蘇州市環境衛生管理處副處長、研究員級高工何晟告訴記者,蘇州采用“就地+協同+集中”的模式,探索建設廚余垃圾處理設施,“就地”是指在60多個有條件的居民小區使用小型處理設施進行處置,“協同”是指利用農貿市場有機垃圾和農村可堆肥垃圾處理設施進行協同處置,“集中”是指把廚余垃圾集中運輸至餐廚垃圾(廚余垃圾)處理設施進行處置。采用這樣的模式,蘇州已具備處置市區30%廚余垃圾的能力,隨著廚余垃圾分類小區覆蓋范圍的逐步擴大和居民投放準確率的提高,蘇州還計劃在“十四五”期間新建專門的廚余垃圾終端處置設施。

本報記者 劉玉琴 白 雪 宋金萍