位于沂河淌南的灌南縣張店鎮馬臺村(原屬灌云縣),在如今多數人的眼中,是個再普通不過的村莊。這里原叫“上馬臺”,在海屬地區革命歷史中,“上馬臺”卻有著相當重要的地位。

“1982年,時任江蘇省省長惠浴宇對前去采訪的黨史工作者說,灌云是老區,能稱得上‘革命之家’的多著呢!我知道的就有孫家。在那個羅成出陣的上馬臺,當時叫‘小莫斯科’。”灌南縣委黨史辦副主任尹鳳貴介紹,惠浴宇說的“孫家”,是指孫秉惠兄妹幾人和孫存樓、孫德林、孫良浩等投身革命的上馬臺人家。位于義澤河北邊不遠的孫秉惠家,曾是共產黨地下聯絡站。

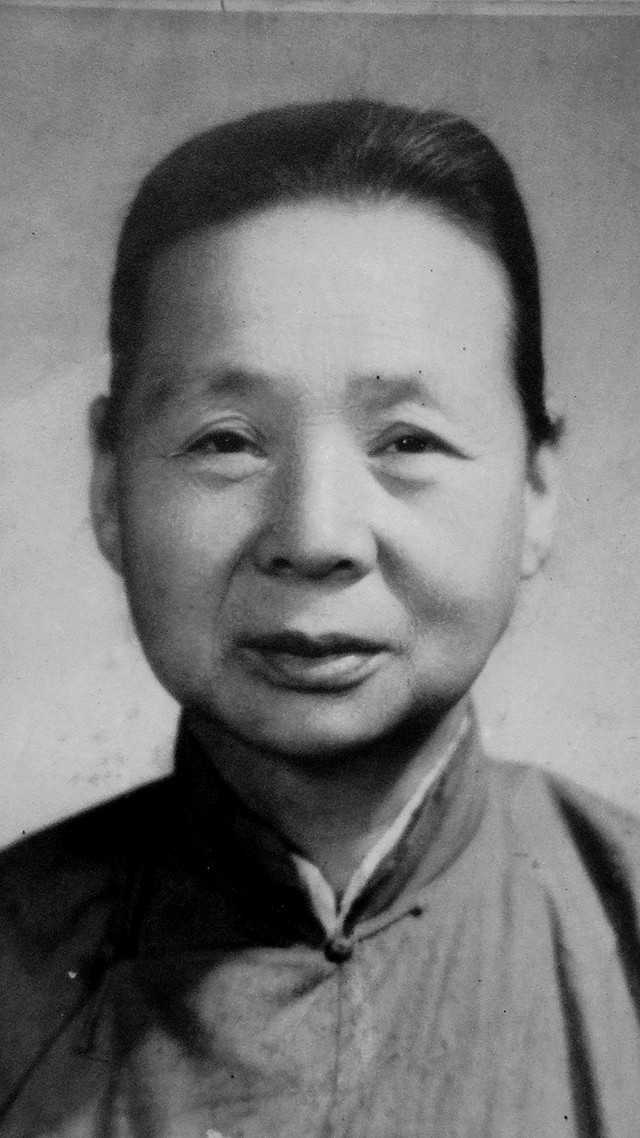

孫秉惠是1929年入黨的老黨員,妻子李保青是灌云楊集人,生于1899年,1933年入黨。1931年,中共徐海蚌特委為了加強在灌東地區的群眾工作,便于開展黨的地下活動,決定在灌云縣張店鄉(今灌南縣張店鎮)上馬臺建立地下聯絡站,站址定在李保青家。聯絡站的任務是負責灌云地區共產黨組織的通訊聯絡,掩護、隱蔽地下黨員,轉送干部。李保青外表是一位平平常常的農家婦女,暗地里卻操持聯絡站的大小事務。由于孫秉惠在孫氏家族中是輩分長,因此,南來北往的地下工作者和村里鄉親都稱李保青為“孫奶奶”。

據李保青的女兒孫桂仙回憶,當時的中共灌云縣委負責人管海萍、馮家駒等人,經常隱蔽在她家。李保青每天為同志們做飯、洗衣,寧愿全家喝稀粥,也要設法讓隱蔽在家里的同志們吃到面餅,陰雨天將好房子讓給同志們住,一家人擠在透風漏雨的破房子里。1934年秋天,為解決黨組織活動經費問題,孫秉惠和李保青忍痛賣掉了祖傳的23畝地,錢全部用來資助革命。同志們都說,孫奶奶家是公共飯店、公共客棧,孫奶奶就是吃飯、住宿不收錢的老板。

當時的中共江蘇省委巡視員劉瑞龍、李干成等領導同志,也都曾住在這個聯絡站,代表省委對海屬地區黨的工作進行巡視和指導,并在這里召開縣委委員和黨員會議。抗戰初期,聯絡站還曾作為中共海屬中心縣委書記張克辛、蘇皖邊區第二地委書記楊純等領導同志的秘密駐地,他們坐鎮這里開展黨的工作。

1932年冬,中共灌云縣委領導的和興莊分糧斗爭,也是在上馬臺地下聯絡站籌備的。那年冬,灌云縣游擊大隊成立。孫秉惠到張店街上賣掉自己家賴以糊口的糧食,買來一塊紅布和一塊白布,準備繡制由鐮刀和斧頭組成的“中國共產黨灌云縣游擊大隊”隊旗和紅袖章。

李保青和當時11歲的孫桂仙將窗戶用布擋住,在煤油燈下,將剪好的鐮刀斧頭和五角星圖案的白布,一針一線地縫到紅布上。她們又縫制了一大堆紅袖章,紅旗和紅袖章上還有一行字:中國共產黨灌云縣游擊大隊。

1933年春荒的時候,灌云縣游擊大隊隊員戴上紅袖章,扛著紅旗來到灌云西區的和興莊群眾分糧斗爭大會會場。大地主家的糧倉被打開,里面囤積的三四百笆斗糧食,被掙扎在饑餓死亡線上的數百名群眾分掉了。當時的天津《大公報》以“灌云饑民奪食”為題報道了這次分糧斗爭消息。

1935年秋的一天,盤踞在張店的國民黨保安隊獲悉李保青家經常有共產黨人活動,出動了40多人,將幾間破草屋翻了個底朝天,也沒有找到任何有價值的東西。保安隊又將李保青及孫秉惠的四弟孫秉松抓到張店街,吊起來用皮鞭打,用煙頭燙,逼迫李保青說出共產黨地下組織人員名單,李保青只是以冷笑回答敵人。后來由于廣大民眾的一致保釋,保安隊在沒有任何把柄的情況下,才將李保青叔嫂倆釋放。

1940年12月23日,李保青的丈夫孫秉惠在陳集和叛亂土匪作戰犧牲后,李保青忍著極大的悲痛,獨自承擔起地下聯絡站的工作。

從1942年到1949年,李保青家三次遭到日偽和國民黨反動派的洗劫,房子一次次被燒毀,又一次次重建;地下聯絡站一次次被迫轉移,又一次次重返上馬臺。李保青在艱難困苦中,在敵人的刺刀、皮鞭下,從未低過頭,并且將兒子、女兒相繼送進革命隊伍。20世紀30年代初期任中共灌云縣委書記的馮家駒,后來回憶李保青熱心為革命時專門寫詩贊曰:“傾家私以相助,冒殺頭而參與;何如此無畏無私?緣胸存紅心紅旗。”

目前,灌南縣正在實施建設上馬臺紅色教育基地,按照原址原貌,以“復原革命歷史文化舊址”為原則進行設計,布局分為革命文化展館、地下聯絡站、食堂、名人故居、黨性教育學校五大功能板塊,凸顯上馬臺源遠流長的紅色文化特色。(記者 史衛平)

總值班: 王夫成 曹銀生 編輯: 張藝雯

來源: 連云港發布